第28話 小倉城の中心・本丸と本丸御殿

現在の小倉城天守閣前には広場があり、春になると桜を見ようと多くのお客様でにぎわいます。また、この広場では年中さまざまなイベントが行われており、一度は足を運んだことがあるという方が多いことでしょう。

実は、江戸時代にはあの区域に御殿が建てられていました。城主が生活をしたり政務を行ったりする「本丸御殿」と呼ばれる建物です。

今回の「小倉城ものがたり」は「本丸」と呼ばれる城の中心部、そして本丸に建てられていた「本丸御殿」を紹介いたします。

本丸とは

「本丸」とは城の中心の区域のことをいい、城主が生活や政務を行うための御殿が置かれています。御殿のそばには権威の象徴として天守(天守閣)を築き、その周囲には敵の侵入を防ぐための堀を設けています。

天守=お城の中心という印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、天守はあくまで象徴でしかなく、お城の中心は本丸です。

小倉城の本丸

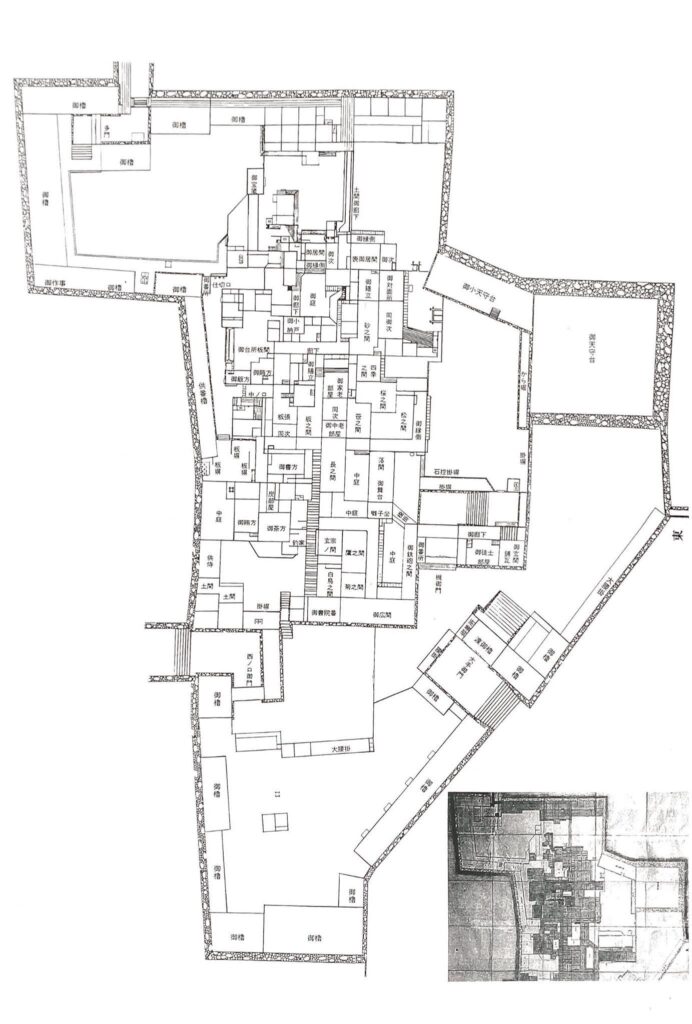

小倉城の本丸の範囲は槻門(けやきもん)、鉄門(くろがねもん)、そして多門口門に囲まれた区域でした。現在の天守閣前広場や着見櫓(つきみやぐら)、陸軍第十二師団司令部正門跡を含むかなり広い範囲です。

この区画には本丸御殿が建てられており、多くの部屋が置かれていました。家臣は自らの格式(序列)によって詰める部屋が決められていたそうです。

この本丸御殿に接待用の茶室を作っていたのが、小倉藩初代藩主・細川忠興(ただおき)。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の有力者に仕え、知勇兼備の武将として名高い忠興ですが、一方では千利休の高弟7人の武将「利休七哲」の一人に数えられているほど茶の湯への造詣が深い人物としても知られています。

1837年(天保八年)、小倉城の本丸御殿は「塩切湯」と呼ばれる台所付近を火元とする火災で天守とともに焼失します。

このとき小倉藩を治めていたのは、小笠原小倉藩の第6代藩主・小笠原忠固(ただかた)。当時の小倉藩は、忠固自身が引き起こした騒動により極度の財政難に陥っていました。そのため、本丸御殿は2年後に再建したものの、資金不足により天守が再建されることはなかったそうです。

しかし再建された本丸御殿も、約30年後の1866年(慶応二年)に再び焼失します。

この年、江戸幕府が長州藩に攻め入った「第二次長州征伐」が勃発。小倉口で行われた戦「小倉戦争」で長州藩に攻め込まれて窮地に立たされた小倉藩は、城に自ら火を放ち小倉城から撤退します。これにより本丸御殿は再度焼失してしまいました。

その後の本丸跡

「小倉戦争」の後、本丸跡にはしばらくの間何も置かれませんでした。1871年(明治四年)の廃藩置県後の第1次府県統合で小倉県が誕生したときも、県庁は本丸跡ではなく室町(リバーウォーク北九州の向かい側)に置かれました。

その後、1898年(明治三十一年)に陸軍が本丸跡に第十二師団司令部を開設します。これにより、小倉は軍都として形成。本丸跡が再び小倉の中心となりました。

第十二師団司令部は1925年(大正十四年)に久留米に移転しますが、1928年(昭和三年)には野戦重砲兵第二旅団司令部が旧第十二師団司令部庁舎に入ります。

その後1937年(昭和十二年)には日中戦争に伴い、本丸跡に西部防衛司令部が置かれます。太平洋戦争が終わった1945年(昭和二十年)にはアメリカ駐留軍により城内が接収されます。しかし1957年(昭和三十二年)に解除され、2年後の1959年(昭和三十四年)には市民の熱望により天守閣が再建されます。

このときに本丸跡は広場となり、現在は毎年春に行われる小倉城桜まつり、秋に行われる小倉城(しろ)まつりや小倉城竹あかりなどのイベントに利用されています。

次回の「小倉城ものがたり」

小倉城には本丸のほかに北ノ丸(八坂神社周辺)、松ノ丸(松本清張記念館そばの西の口門を入って右の広場)、そして二ノ丸(松本清張記念館)と呼ばれる区域がありました。

次回の「小倉城ものがたり」では、北ノ丸と松ノ丸を紹介します。

参考文献:北九州市立自然史歴史博物館「小倉城と城下町」海鳥社、2020年

文:成重 敏夫