第41話 小倉城の“門”紹介(2)多聞口門・西ノ口門・虎ノ門・北口門

小倉城には、かつて大小合わせて48の門があったといわれています。

前回の「小倉城ものがたり」では、小倉城内にある8つの門の跡のうち、大手門、大手先門、槻門、そして鉄門を紹介しました。

今回は残りの4つ、多聞口門、西ノ口門、虎ノ門そして北口門を紹介します。

小倉城の多聞口門(たもんくちもん)

北ノ丸は、現在の八坂神社あたりに位置しており、現在でも多聞口門跡を通って行き来することが可能です。

多聞口門そばの石垣をよく見ると、境目があることがわかります。

この境目は、天正15年(1587年)に小倉城に入った豊臣秀吉の家臣・毛利勝信時代の石垣に、のちに小倉藩を治める細川忠興が石垣を継ぎ足したためにできたものです。これは、当時この場所に城が築かれていたことの表れといえます。

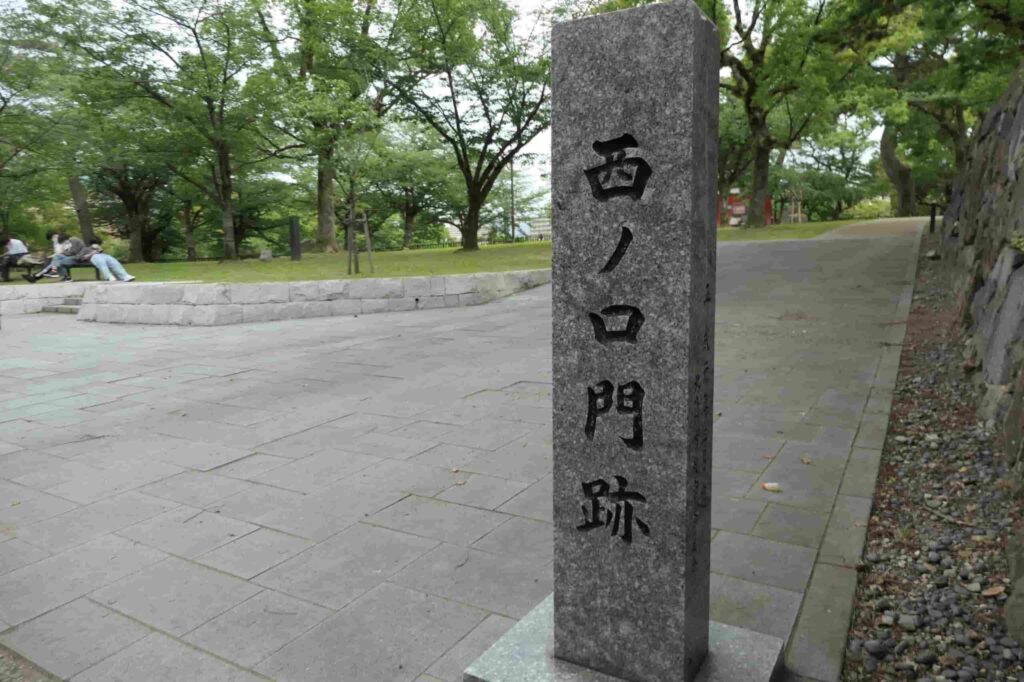

小倉城の西ノ口門(にしのくちもん)

小倉城の虎ノ門(とらのもん)

小倉城の北口門(きたくちもん)

下屋敷(現在の小倉城庭園)から北の丸へ向かう途中に置かれていたのが北口門です。現在の八坂神社の参道奥にある門の付近に設置されていました。

大門(だいもん)

ここまで、小倉城内にある4つの門を紹介しましたが、もうひとつ紹介したいのが「大門」です。

小倉城の隣(小倉北警察署や思永中学校のある場所)の大門という地名は、この門が由来です。

大門は、常盤橋を渡って長崎街道を進み、現在の室町2丁目あたりに位置していました。

江戸時代は大門の北側は海岸で、潮の流れや北風により、山のように海藻が打ち上げられていたそうです。

現在、西小倉駅前にある「大門跡」では、発掘調査で見つかった道路下の遺跡をガラス越しに見ることができます。

さいごに

今回は小倉城の門のうち、多聞口門、西ノ口門、虎ノ門そして北口門、それに加えて大門を紹介しました。

その他、城郭の外に出て街道に向かう門として、東側に門司口門(現在の長浜第2公園内)や中津口門(同中津口公園内)、南側には香春口門(同馬借三丁目6番)や篠崎口門(同大手町13番)、西側には到津口門(同西小倉公園内)や清水口門(同金田一丁目1番・裁判所裏)などが置かれていました。

それぞれの門の跡には、小倉北区役所により説明入りの案内板が建てられています。この案内板を見て回るのも楽しいので機会があればぜひ。

参考文献:北九州市立自然史歴史博物館「小倉城と城下町」海鳥社、2020年/北九州市ホームページ

文:成重 敏夫